1.ヨーロッパとアジア

2.もう一つの三角貿易-アヘン貿易

3.中華体制と主権国家体制

4.中華思想とキリスト教

付録.「アヘン吸引者の告白」

|

|

1.ヨーロッパとアジア

16世紀の世界 |

16世紀の段階で西ヨーロッパとアジア(オスマン帝国・サファヴィー朝・ムガル帝国・明帝国)を比較した場合、政治・経済・文化のどの分野でも、アジアの方が優越していました。しかし、18世紀の半ば頃から両者の関係は逆転し始めます。では、この逆転が生じた理由はなんだったのでしょうか。かつては、ヨーロッパ人とその文明の優秀性がヨーロッパに勝利をもたらしたと、主張されました。もちろん、今日このような主張を受け入れる人はいないでしょう。第一、中世におけるヨーロッパは、アジアの大国と比べて取るに足らない辺境の地でしかありませんでした。ヨーロッパ人が優秀なら、なぜもっと早く発展しなかったのか、ということになります。

15世紀末にヨーロッパが大航海時代を迎え、とくに新大陸を手に入れたことは、ヨーロッパにとって大きなチャンスとなりましたが、それでもヨーロッパが勝利する保障はありませんでした。また、近世のヨーロッパでは戦争が絶えることがなく、その結果軍事技術が異常に発達したことは、ヨーロッパがアジアに侵略する際に大きな武器となったことは間違いありませんが、軍事力だけで世界を支配できるわけではありません。さらに、17世紀の危機の時代に、ヨーロッパで合理主義の精神と科学が発展したが、18世紀の段階でも中国よりとくに優れていたわけではありません。

ヨーロッパが、その後、一時的とはいえ世界に君臨することができた理由は、その経済システムにありました。従来、アジアの経済システムの範囲は、ほぼ軍事的・政治的な支配領域と一致する「帝国」を形成しており、帝国内部の経済システムを維持するためには、膨大な軍事的・政治的なコストを必要としました。したがって、帝国が自己の経済をさらに拡大しようとするとき、コストの負担に耐え切れなくなって帝国が崩壊することになります。近代以前の多くの「帝国」、近代以降のアジアの帝国の多くが、繰り返しこのような道をたどったのです。

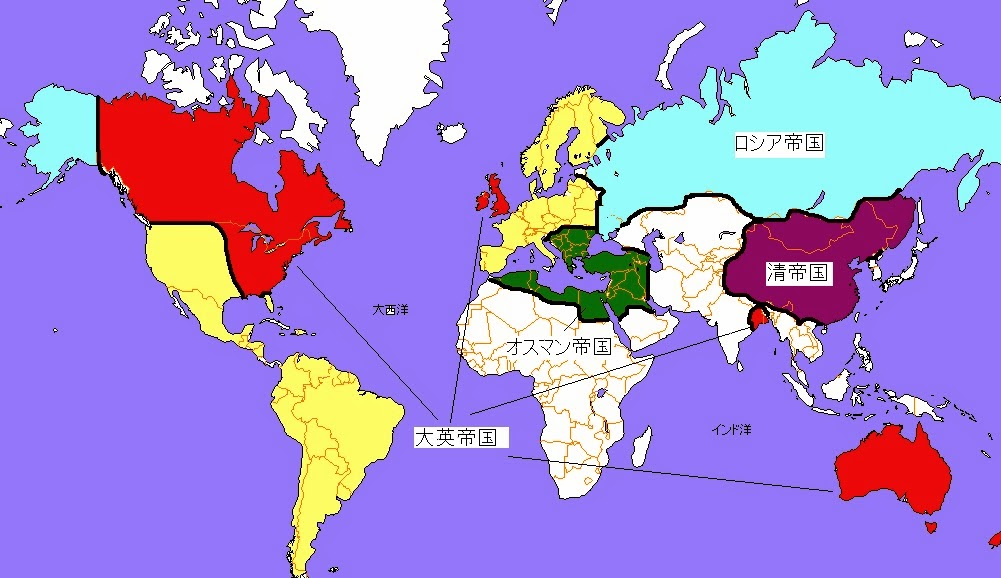

近代世界システム(17-18世紀)

近代世界システム(19世紀)

ところが近代に入って、ヨーロッパでは、コンパクトな主権国家が形成され、まず、その国家の範囲内での経済体制を強化し、それを核にして他の地域を経済的に従属させていくという、近代世界システムが成立しました。このシステムは、支配のためのコストを必要としない効率的なシステムで、まず東欧と新大陸が、このシステムに編入され、19世紀にはインド・中国を含むアジアの大半が、そして20世紀初頭には世界の大半が編入されたのです。

しかし、その課程で、各地の伝統的な価値観とヨーロッパの価値観との間に激しい対立が発生しました。その中でも、とくに象徴的だったのは、中国の伝統的な中華体制とヨーロッパの主権国家体制との衝突であり、そのきっかけとなったのがアヘン戦争です。

2.もう一つの三角貿易-アヘン貿易

ケシの未熟な果実

17世紀に中国で、アヘンをタバコに混ぜて吸引する風習が生まれましたが、18世紀に清朝のもとでこの風習は禁止されました。当時のアヘンはフィリピンのルソンで作られて中国に持ち込まれていましたが、当時は年間200箱をこえることはありませんでした。ところが、1757年(プラッシーの戦いでイギリスが勝利した年)にイギリス東インド会社がインドのアヘン専売権を手に入れると、中国へのアヘンの流入が急増し、とくに19世紀に入ると年間1万箱をこえるようになります。

アヘンのような倫理的に問題のある商品の貿易が行われるには、輸入する側と輸出する側に相当の理由がなければならない。輸入する側、つまり中国の側の事情ははっきりしていませんが、おそらく清朝に多くの社会矛盾が発生し、そのために社会不安が増大し、そこにアヘンが忍び込んだと推測されます。当時の中国では、富を蓄積した商人などが商品作物の栽培を行うために土地を買いあさり、その結果多くの農民が土地を失って流浪の民となっていました。こうした中で、各地で白蓮教徒の乱のように、農民反乱が頻発するとともに、職を求めて多くの人々が都市に流れ込んだため、社会不安が生み出されていたのです。

18世紀末―19世紀初頭のイギリスの国際関係

18世紀末―19世紀初頭のイギリスの貿易関係

一方、輸出する側、つまりイギリスの側の事情は、一言で言えば銀の流出である。ヨーロッパとアジアとの貿易関係は一貫してヨーロッパの輸入超過でしたが、インドに関しては、1757年以降この情勢が逆転することになります。しかし中国に関しては、相変わらず輸入超過でした。イギリスの茶の輸入量はますます増加し、その対価は相変わらず銀でした。しかも北米植民地が独立し、さらに19世紀に入るとナポレオンがヨーロッパ大陸を支配したため、イギリスはますます海上貿易に活を求めなければなりませんでした。しかし、砂糖と奴隷貿易の時代は終わりつつあったため、イギリスは新たな貿易商品を求める必要がありまし た。

三角貿易

アヘン吸引

こうした中でイギリス東インド会社は、まずインドに不公平な関税制度を押し付けて、インドから綿花を輸入し、イギリスの綿織物製品を輸出するようになりました。さらに、ベンガル徴税権に基づいて特定の農民にアヘンの栽培を行わせ、これを中国や東南アジアに輸出したのです。これが、これが奴隷貿易に続くもう一つの三角貿易です。その際アヘン1箱分で会社は農民におよそ300ルピーを支払い、それをカルカッタで他の貿易業者に1200~1500ルピーで販売しました。その間の経費を差し引いても大変な利益で、19世紀を平均して植民地インドの歳入の約17%にもおよびました。そして、その内の85%が中国に輸出されたのです。アヘンの害毒が中国の人々に与える悪影響は当然のことですが、同時に中国から大量の銀が流出したことも、大きな影響をおよぼしました。16世紀以来、中国には世界中から大量の銀が流入しましたが、その銀が一気に流出し始めたのです。国内に流通する銀が減少すれば、銀価格があがって事実上増税となり、民衆の生活が苦しくなります。同時に政府の財政も苦しくなるので、民衆に高い税を課すようになるから、民衆の生活はさらに苦しくなります。こうして重税と生活苦の悪循環が始まるのです。

3.中華体制と主権国家体制

中国では、漢代以来中国を中心とする中華思想が形成され、それに基づく国際秩序が形成されていました。この国際秩序は、対等の国家間の秩序ではなく、中国を中心とする垂直的な国際秩序でした。したがって、中国には近代的な意味における「外交」は存在せず、中国は儀礼を取り扱う役所である礼部が他国との関係を扱っていました。これに対してヨーロッパには、国の大小を問わず、国家間の対等を原則とする主権国家体制が形成されていました。

17世紀のウェストファリア条約で方向が定まった主権国家体制は、中世の神聖ローマ皇帝や教会のような、より上位の権力を認めず、厳格な国境線をもち、その領土内での国民の安全や所有権を保障するものでした。このような対等な主権国家が多数並び立つような世界においては、どのようにして国際秩序が維持されるのでしょうか。18世紀のヨーロッパは戦争に次ぐ戦争の時代であり、そうした混乱の中でヨーロッパの諸国は同盟や条約を結んで勢力均衡を維持してきました。このように形成された国際体制が、現在まで続く主権国家体制と呼ばれるものです。そこにおいては、政治的な支配と従属よりも、経済的な支配・従属関係が重視され、その主導権を握った国が近代世界システムの覇権国家になるのです。すなわち、経済発展こそが、国家の発展を示すバロメーターといいうことになります。そして、19世紀にはこのような国際体制が全世界に拡大されていくのですが、その過程で、まったく異なる国際体制をもつ中華帝国と、ヨーロッパの主権国家体制とが衝突することになります。それが、アヘン戦争やアロー戦争でした。

アヘン戦争

1840年、中国の官憲による密輸アヘンの没収をきっかけに始まったアヘン戦争は、ヨーロッパ的な国際法の観点から見ても違法でした。原因であるアヘンの密輸そのものが違法だからです。そして、戦争後に締結された南京条約にはアヘン禁輸条項がなかったため、以後、アヘンは公然たる密輸品となり、イギリスが獲得した香港はアヘン輸入の基地となりました。1856年に始まったアロー戦争も違法でした。イギリスが貸借契約を結んでいたアロー号を中国官憲が臨検したことに対して、イギリスが国際法違反であるとして戦争が始まったのですが、アロー号の貸借契約はすでに切れており、イギリスはそのことを知っていました。結局、ヨーロッパが主張する「国際法」は侵略の口実に用いられたにすぎなかったのです。

1860年に締結された北京条約では、アヘンに関税を課すことが決定されましたが、このことはアヘン貿易の公認を意味するものでした。その結果、中国へのアヘンの流入が激増し、アヘン戦争以前の1820年に17,000箱だったのが、戦後の1850年には57,000箱、アロー戦争後の1880年には97,000箱に達しています。アヘンという一つの商品が、何千年もの歴史と高度な文化をもつ中国を滅ぼそうとしていたのです。

また北京条約では、従来の礼部に代わって外交事務を扱う総理衙門の設置が約束されたが、このことは中国が主権国家に基づく国際体制を受け入れたことを意味します。つまり、ヨーロッパから見れば、「中国は国際社会の一員」となったのです。かくして中国は、イギリスを中核とする近代世界システムにしっかりと組み込まれ、中国の経済はロンドンのシティのジェントルマンたちの利害によって左右されるようになります。

4.中華思想とキリスト教

北京条約では、キリスト教布教の自由が認められました。もともと中国は外来宗教に対して寛大で、一時的な例外を除いて、中国の住民が皇帝の支配を否定しない限り、外来宗教を弾圧することはありませんでした。明末からヨーロッパのキリスト教宣教師が盛んに布教活動を行いますが、明も清もそれを弾圧することはありませんでした。とくにイエズス会は、中国の伝統を尊重し、中国の儀礼や祖先崇拝を尊重していたため、中国の宗教政策と対立することはありませんでした。

マテオ・リッチ 康熙帝

ところが、イエズス会以外の会派がイエズス会の布教方式を異端としてローマ教皇に訴え、ローマ教皇が異端の裁決を下したため、当時の康熙帝はイエズス会以外のキリスト教布教を禁止しました。これが典礼問題といわれるもので、皇帝を中華世界の父として崇めるか、イエスを父なる神として崇めるかという、いわば世界観の衝突でありました。とはいえ、これによってキリスト教の布教が禁止されたわけではなかったし、その後雍正帝時代の1724年にキリスト教の布教が禁止されますが、キリスト教そのものが禁止されたわけではなく、キリスト教徒は日本のように激しい弾圧を受けることはありませんでした。そして当時のヨーロッパは、それに対抗する力がなかったため、この文明の衝突は中国の側の勝利に終わったわけです。

太平天国の支配地域

その後も、密入国した宣教師により布教活動が続けられたため、中国には常に一定のキリスト教徒が存在し続けており、こうしたことを背景に、アヘン戦争終結直後の1843年に、エホバを上帝として崇める上帝会が結成されたのです。上帝会は太平天国の乱を起こして清朝を脅かしましたが、結局鎮圧されました。そして、この反乱のさ中にアロー戦争が起き、フランスは宣教師殺害事件を口実に参戦し、北京条約でキリスト教布教の自由を清朝に認めさせたのです。こうして、典礼問題における二つの世界観の対立は、およそ130年後に主権国家体制の受け入れと、キリスト教布教の自由という形で、清の全面的な敗北に終わることとなりました。

義和団の兵士

その後、中国ではキリスト教の布教が盛んに行われ、キリスト教に改宗する人々も増えました。しかし17・18世紀とは異なり、キリスト教の普及はヨーロッパの中国進出と並行して進められたため、しだいに民衆の間にキリスト教に対する反発が強まっていきました。すなわち人々はキリスト教布教とヨーロッパの侵略が同義語に感じられたのです。こうした中で、19世紀末に反キリスト教と排外運動が結びついた大規模な反乱である義和団事件が勃発することになります。しかしこの事件は、ヨーロッパの侵略を阻止するよりも、清朝の滅亡を促すことになります。

付録.「アヘン吸引者の告白」

アヘンは、中国だけではなく、イギリスやフランスでも流行しました。そして1821年にイギリスの雑誌で、でトマス・ド・クインシーとい人物による「アヘン吸引者の告白」という文章が発表され、イギリス社会に大きな衝撃を与えました。

この人物は父から財産を受け継いで贅沢な暮らしをしていましたが、オックスフォード大学在学中にアヘンの吸引を始め、30歳ころにはアヘン中毒は最悪の状態となっていました。この経験から、彼は中毒による非現実的な幻影を語るとともに、アヘンの量をへらし肉体的再生をとげていくみずからの苦闘をしるしたのです。「私は体験的に知っている人々に訴える、阿片は或る点までは容易に、しかも快楽を伴って減らすことが出来ても、その一点を越えてなおも減らそうとすれば、激しい苦痛を惹(ひ)き起こすのが常でないかどうかを」と述べ、最後に「夢の中に陣取ったおびただしい軍勢は撤退しつつあるのだが、全部が全部、立ち去ったわけでは毛頭ない」こと、そして軍勢は、晩年まで自分をくるしめるだろ、と告白しています。

こうしてアヘンの害毒がひろく知られていたにも関わらず、ヨーロッパでも中国でもアヘンは売られ続け、ようやく1931年,国際連盟の規約にもとづいて国際アヘン条約が作られ,ここにおいてアヘン生産の制限,利用は医療・学術面に限定することが定められました(ただし、日本はこの条約を批准せず、その後も中国でアヘンを売り続けました)。要するに、これ以前には道徳的な基準よりも、利益を追求する資本主義の基準が優先されていたのです。

≪映画≫

阿片戦争

1997年 中国1840年に始まったアヘン戦争についての映画です。内容的には一般に知られていることを、比較的史実に忠実に描いており、大変興味深い場面も幾つかありました。まずアヘンを焼却する場面です。没収した阿片はあまりに大量であるため、塩水(海水)と消石灰を混ぜて化学反応起こさせますが、その場面は壮観でした。また、イギリス議会で戦争するか否かについて白熱の議論が行われますが、さすがに密輸品が没収されたという理由で戦争を仕掛けることはできず、議会は戦争に対して消極的でした。しかし阿片を没収された商人の代表が巧みに議会を誘導し、ついに開戦が決定されることになります。さらにヴィクトリア女王も開戦に不満だったのですが、大英帝国の維持のために、しぶしぶ了承します。この映画では、こうしたイギリス側の情勢も描かれており、大変興味深く観ることができました。

北京の55日

1964年 アメリカ合衆国

義和団事件を題材とした映画です。列強による中国分割に反発した民衆と、義和拳と呼ばれる武道集団が結びつき、1900年に外国人の追放を叫んで反乱を起こしました。外国人たちは北京の公使館区域に逃げ込みますが、義和団がこれを包囲したため、外国人たちは篭城作戦をとり、結局55日間の篭城の末、連合軍によって解放されます。

この映画は、お金がかかっているだけあってセットは立派でしたが、内容はお粗末でした。残虐で野蛮な義和団と人道主義的な欧米人が戦うというストーリーですが、これまで欧米人が中国で行ってきたことを考えれば、欧米人の方がはるかに野蛮で残虐だったといえるでしょう。その意味で、この映画は「空前の駄作」だと、私は考えます。

なお、義和団は中国のさまざまな要素が流れ込んで生まれた集団であるとともに、この義和団事件からその後の中国のさまざまな要素が生まれてくることになります。

大地

1937年 アメリカ映画

パール・バックの小説の映画化したもので、

中国農民のたくましい姿を描いています。場面に登場するイナゴの大群の襲来が見物見ものです。

0 件のコメント:

コメントを投稿