(1) 中華人民共和国の建国

辛亥革命と第一次国共合作

19世紀後半から20世紀前半の中国史は屈辱の歴史である。1842年にアヘン戦争に敗北して以来、欧米、日本などの侵略を受け、誇り高い中華の思想は屈辱にまみれた。

19世紀後半に清朝内部で行われた改革はことごとく失敗に終わり、1911年に起こった辛亥革命により清朝は滅亡し、中華民国が中国史上最初の共和国として誕生したが、これも袁世凱やその後の軍閥の独裁により、中国を救済するには至らなかった。この間、孫文は一貫して革命運動を指導し続けるが、容易に目標を達成することができなかった。

しかし孫文自身も気づかなかったところで、中国革命の新しい動きがうまれつつあった。1919年5月4日、北京の天安門広場で北京大学の学生が行った運動に端を発し、民族運動は大衆運動へと発展していったのである(五・四運動)。これを契機に孫文も、従来のブルジョワ・インテリを中心とした国民党を大衆政党へと改組し、1921年には中国共産党も結成され、1924年には両党が提携して第一次国共合作が成立する。1925年に孫文は他界するが、革命運動はしだいに本格化し、やがて運動の中心は共産党へと移っていく。

この中国革命の推移を、中国共産党革命の全歴史を生き抜いた毛沢東と周恩来という二人の人物を通して概観してみたいと思う。

中華ソヴィエト共和国の樹立

毛沢東は1893年湖南省の農家に生まれた。16歳のとき家を出て長沙の師範学校で学び、やがて北京に出て北京大学教授陳独秀らを通じてマルクス主義を学んだ。1919年五・四運動の際には長沙にあって学制運動を推進し、1921年には上海での中国共産党結成大会に出席し、中国共産党の創立者の一人となった。その後湖南省で党活動に専念するが、当時の毛沢東はマルクス主義の正統理論に忠実で、労働者を組織してストライキ戦術を行っている。

1927年に国共合作が崩壊すると、共産党は国民党に対して武装闘争に踏み切り、毛沢東も暴動を起こすが敗北した。その後湖南省・江西省の省境の井崗山(せいこうざん)に根拠地を設け、そこからゲリラ活動を展開して地主などを襲撃した。伝統的に中国の農民反乱や山賊は官権の及びにくい省境に根拠地を置く傾向があり、毛沢東もこの伝統に依拠したと思われる。

この頃南昌(なんしょう)での蜂起で敗北した紅軍の一派が朱徳に率いられて井崗山に合流し、ここに後世有名になる朱毛紅軍が成立する。朱徳の協力を得てしだいに根拠地を拡大した毛沢東は、1931年江西省瑞金(ずいきん)に中華ソヴィエト共和国臨時政府を樹立するが、この過程で毛沢東は彼独特の革命理論を生み出していった。彼は、都市ではなく農村での活動、そしてストライキではなく武装闘争といったものに重要性を見出した。

彼はこの革命路線に固執して、都市での権力の奪取をめざす上海の党中央と激しく対立し、党中央から何度も処分を受けることになる。

南昌蜂起の失敗

一方周恩来は、1898年に江蘇(こうそ)省の没落官僚の家に生まれた。1917年に日本に留学したが、その直後に日本の対華二十一ヵ条要求に対して反日運動を行い、またロシア革命の報に接した。一時京都に滞在して川上肇からマルクス主義を学んだようだが、やがて1919年五・四運動の報に接して帰国した。帰国後学制運動の指導者として活躍するが、1920年からドイツ・フランスに留学する。1922年パリでヨーロッパの中国共産党設立の会議が開かれ、ここで初めて周恩来は共産党に入党した。1924年第一次国共合作の年に帰国し、孫文の国民政府の首都がおかれていた広州で黄埔(こうほ)軍官学校の政治部主任などとして活動を開始する。

この頃毛沢東と周恩来は互いに接する機会があったが、泥臭い農民の毛沢東と洗練されたエリート周恩来は互いに嫌悪しあっていたようだ。蔣介石(国民党の指導者)による共産党弾圧に対して周恩来は南昌蜂起を指導したが、失敗して相当の打撃を受けたが、結果的には紅軍を創設するとともに、共産党を国民党から独立させることになった。その後周恩来は上海で活動を続けるが、国民党の弾圧が激しくなったため、共産党政治局は毛沢東が指導する江西根拠地へ移動。そして1931年11月に瑞金に中華ソヴィエト共和国が樹立されると、毛沢東が主席となるが、党序列では周恩来の方が上だった。

毛沢東と周恩来

瑞金において毛沢東と周恩来はあらゆる点で対立した。軍事戦略については毛は敵をソヴィエト地区に誘い吸い込むゲリラ戦を主張したのに対し、周は根拠地から敵側に討ってでる正攻法を主張した。また、土地改革について毛は地域経済を発展させるため富農と手を結ぶべきだと考えたのに対し、周は階級闘争を行うべきだと考えた。さらに革命についても、毛が周到な計画に基づいて漸進的に行おうとしたのに対し、周は一気に達成しようと考えていた。

この時期には毛より周のほうがはるかに過激であったが、後に二人の立場は完全に逆転することになる。当時周恩来は、教養のない毛のような農民的人物が革命を指導した場合、党の思想的な理想が失われるのではないかと心配しており、1932年には毛をソヴィエト区中央軍事委員会から締め出してしまった。一方毛沢東も、海外に留学した経験をもつエリート共産党員、特にソ連に留学してコミンテルンの権威をかさにきている連中(留ソ派)を嫌悪していた。

ところが、1934年にモスクワとの連絡を仲介していた共産党の上海事務所が国民党によって閉鎖されたため、これを契機に毛沢東は徐々に権力を強化していくことになる。

こうして1934年から苦難に満ちた長征が開始されることになる。

毛沢東独裁体制の確立と第二次国共合作

この調整の過程で1935年に行われた遵義(じゅんぎ)会議で、毛沢東と周恩来の関係が逆転することになる。

この会議で毛沢東と留ソ派が激しく対立し、当然周恩来も留ソ派を支持するものと見られていたが、突然周は自分も含めた指導部の誤りを認めるとともに、指導権を毛に委ねるべきだと提案した。このとき周に何が起こったのかは永遠の謎である。失敗を繰り返した周は自分がナンバー・ワンに向かないことを認識し、カリスマ性をもった毛沢東に自己を託したのかもしれない。いずれにせよ、この周の支持は毛にとって共産党での指導権確立の決定的一歩となり、これ以後周は毛の政策のもっとも忠実な実施者となり、常に毛の影となって働くことになるのである。

中華ソヴィエト共和国の新たな首都となった延安で、毛沢東は彼自身の戦略を体系化していった。これまでの毛沢東はマルクスやレーニンを体系的に研究したことはなかったが、この時期にマルクス=レーニン主義を中国の農村社会に適用する理論を生み出し、しだいに毛沢東思想と呼ばれるものが形成されていった。

当時彼はまだ党内で絶対的な権力をもっていたわけではなかったが、朱徳・林彪(りんぴょう)・劉少奇(りゅうしょうき)らが毛沢東支持の立場を明確にするようになると、本格的に留ソ派の排除を開始した。1941年から44年にかけて延安整風運動と呼ばれる党内の粛正運動が行われ、これを通して留ソ派は決定的に後退するとともに、イデオロギーの統一と毛沢東への権力の集中が進んでいく。そしてその過程で、毛沢東と同郷で、党内工作に抜群の能力を発揮した劉少奇が、毛沢東の絶対的な信頼を得るようになっていくのである。

整風運動が一段落し、日本の敗北が決定した1945年に、毛沢東は共産党主席となり、マルクス=レーニン主義と中国革命の実践を統一した毛沢東思想を党の指針とすることが決定され、さらに秘密会議において毛沢東の決定が党の決定に優越することが認められた。ここに事実上毛沢東の独裁が成立することになる。

なお、主席には党主席と国家主席があり、毛沢東は国家主席を退いたことはあるが、党主席の地位は最後まで手放そうとしなかった。一方、この間周恩来は外交家として抜群の能力を発揮しつつあった。まず1936年張学良が蔣介石を幽閉した西安事件において、自ら西安に飛んで第二次国共合作の締結に成功した。

ついで共産党の大使として重慶に滞在し,共産党と国民党の仲介を行なうとともに,多くの知識人と会い,共産党への共感を獲得していった。これらの人々が後の国家建設で大きな役割を果たすことになる。また多くの外国人とも会い,共産党の存在を全世界に知らしめた。この頃アメリカのジャーナリストであるエドガー・スノーは,『中国の赤い星』によって毛沢束や周恩来の存在を全世界に報道している。

国民党と共産党の対立の激化

第二次大戦後の中国の最大の問題は,国民党と共産党の対立の激化である。

共産党は解放区(共産党の支配地域)の存在を国民党に認めさせようとしたが,国民党は自己の権力を減少させるつもりはなかった。

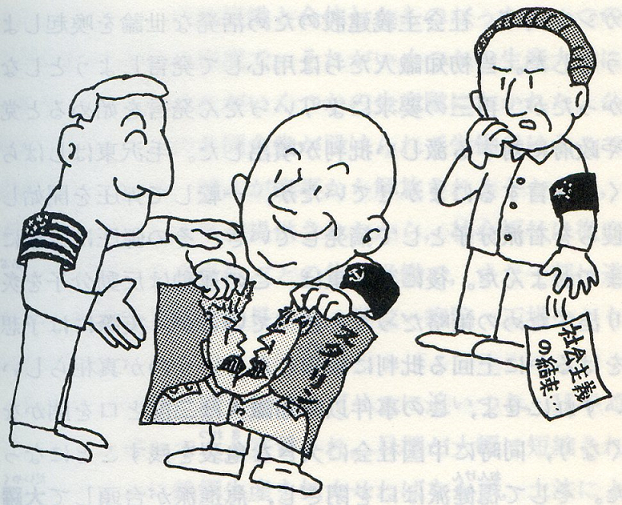

蔣介石は共産党による日本軍の武装解除を禁止したが,共産党はソ建軍とともに武装解除を進めて武器を蓄えていった。これに対して国民党軍はアメリカ軍とともに都市をおさえていったが,共産党軍が面を支配していたのに対し国民党軍は点を支配しただけだった。

しかしソ建は中国でアメリカとの対立を引き起こす可能性のある内戦が起きることを好まず,また共産党の実力を過小評価していたことや,毛沢東について無知であったこともあって,国民党政府との間で中ソ友好条約を締結した。共産党はこれに激怒し,しだいにソ連に対する不信感の温床となっていく。

一方,アメリカからマーシャル国務長官が国民党と共産党の調停のためにやってきて政治協商会議が聞かれたが(1946年),この頃から国際情勢が変化しはじめていた。すなわち,当時冷戦の傾向が生まれつつあり,アメリカが国民党支持の態度を明確に示すようになったのだ。

この間重慶にあって一貫して国民党やアメリカと交渉を続けていた周恩来は激怒して延安に帰り,調停は失敗,マーシャルも帰国した。

毛沢東の新民主主義論

こうして内戦が本格化し,国民党軍は圧倒的な兵力で廷安を攻撃した。そのため共産党は延安を放棄することを決定し,毛沢東と周恩衆は延安陥落直前に脱出した。その後毛沢東は新民主主義論を掲げ,革命はプロレタリアの指導の下に革命的諸階級によって進められるとして幅広い大衆の支持の獲得につとめ,また大衆運動の過激化を戒めるとともに土地改革を慎重に行なって,ブルジョワ・地主階級の支持をも得ようとした。

それに対して腐敗し独裁化した国民党政府はしだいに大衆の支持を失い,国民党支配地域では反政府活動が活発化していき,国民党政府はいたずらに激しい弾圧を加えるのみであった。

こうした中で国民党軍は敗北を重ね、1949年毛沢東や周恩来たちは人民解放軍とともに北京に人城。その後も国民党軍への攻撃は続けられ,ついに国民党は台湾に撤退を余儀なくされた。

中華人民共和国の成立

まもなく各階層からの代表を集めた人民政治協商会議が開かれ, 1949年10月中華人民共和国の樹立が決定された。そして毛沢東が国家主席に選ばれ,周風来は国務院(内閣)総理兼外交部長(外相)となった。こうして,毛沢東や周恩来らによって中華人民共和国の建国が宣言されたのである。

その後毛沢東と周恩来の間に意見の対立が生じるようになる。

毛沢東が改革を急いだのに対し,周恩来は新しい制度を少しずつ根付かせようと考えていた。しかし周恩来は決して表立って毛沢東を批判することはせず,急激な改革の結果発生するさまざまな問題の後始末をこなしていった。

やがて文化大革命が起き,多くの人々がつぎつぎと失脚していくなかで,周恩来のみは生き残り,最後まで国務院総理の地位を守り続けた。周恩来がけっして自らの派閥を作ることをせず,ナンバー・ワンになる野心を示さなかったことが,毛沢東の警戒心をそらすことができたのであろう。

周恩来は毛沢東という良くも悪くも巨大な人物がいたからこそその能力を発揮できたのであり、毛沢東は周恩来の優れた実務処理能力に依存していたからこそ、大胆な改革をつぎつぎと打ち出すことができたのである。

(2)社会主義への道

朝鮮戦争の勃発

中華人民共和国の成立直前に毛沢東は「人民民主主義独裁について」という講話を行ない,新国家はプロレタリアを中心としつつもブルジョワも人民民主主義独裁の一翼を担うと述べ,あらゆる階層の人々の理解をもとめた。対外関係においても,ソ連との関係を中心としつつも,アメリカとの接近も試みていた。事実,当時共産党の指導者たちは完全な社会主義化には20年以上かかると考えており,漸進的な社会主義改造を予定していた。また,

周恩来はあらゆる外交チャンネルを用いてアメリカと接触し,中国がアメリカとソ連の仲介役になれることを伝え,アメリカもまた1949年の「中国白書」において一応台湾政府の方を支持してはいるが,国民党の独裁と腐敗に対して失望を表明しており,アメリカ政府内部でも毛沢東がチトー(ユーゴスラヴィアの首相,独自の社会主義路線を進める)化することを期待する者が多かった。

ところが,まもなく中国は社会主義改造を加速させ,やがて文化大革命に突入するとともに,対外的にもアメリカと激しく対立するだけでなくソ連とも対立し,国際的に孤立していくことになる。

1949年の建国から1966年文化大革命が発動される17年間に,中国で一体何が起こったのであろうか。

ことの起こりは,建国後1年もたたないうちに,中国が3年間におよぶ朝鮮戦争に巻き込まれたことに発する。そのため国内体制の引き締めとソ連への依存を強化せざるをえず,敵国となったアメリカとの和解の可能性も断ち切られてしまったのである。

毛沢東と周恩来は建国後まもなくモスクワを訪問してスターリンと会見し, 1950年2月に中ソ友好同盟相互援助条約を締結した。しかしそれは援助額が極めてわずかな点など,中国にとって不満なものであった。

その後まもなく朝鮮戦争が勃発するが,当初中国は反米キャンペーンを展開はしたが,戦争に直接介入するつもりはなかったし,そのような余裕もなかった。ところがアメリカが台湾に第七艦隊を派遣して中国を牽制し,さらに国連軍が38度線を越え,しかもマッカーサーが中国国境を越えて北上することをほのめかしたとき,中国はこれを重大な脅威として受け止め,朝鮮に義勇兵を送るとともに,国内の改革を加速化させていった。

第一次五ヵ年計画の開始

まず国内では,すでに建国直後から始められていた党員の腐敗・堕落と官僚主義克服をめざした整風運動が,1951年からブルジョワ階級打倒をめざした三反五反(さんぱんごはん)運動(三反は汚職,官僚主義,浪費の三害への反対,五反は贈賄,脱税,資材の横領,原料のごまかし,経済情報の盗みどりの五毒への反対)と合流し,これによってブルジョワ階級は破滅的な打撃を受け,企業の経営権は事実上党と労働組合が握った。

さらに1950年末から始まった土地改革が加速され,地主の土地が没収されて農民に分配され, 1952年末にはほとんど完了した。

朝鮮戦争の休戦が成立した1953年からは,第一次五カ年計画がスタートするが,それはソ連の五ヵ年計画をモデルとしたものであり,戦争の影響もあって重工業優先を徹底させるものだった。

1954年には憲法が制定されるが,そこでは1949年の建国時に示されたブルジョワとの協調精神は姿を消し,ブルジョワは打倒の対象に転落してしまった。

農業の社会主義化では,農民の土地出資による初級合作社の設立が1951年末に決議されたが,1956年には生産手段の集団所有による高級合作社が実現し,農業の社会主義化はほぼ完了した。この高級合作社では農民は共同で生産に従事し,毎日の労働が点数で記録され,秋の収穫の後,点数に応じて分配が行なわれる。本来これらの計画は,3回の五ヵ年計画を通して達成される予定だったが,第一次五ヵ年計画が終わらないうちに達成されてしまった。その背景には急速な工業化により都市人口が増大して食糧需要が高まり,個人経営では食糧増産が追いつかなかったという事情があるが,このあまりにも急速な社会主義化は,末端で混乱を引き起こし,多くの問題を残すことになった。

そして1956年から新たな飛躍をめざして第二次五ヵ年計画の策定が始まったが,この頃から中国はソ連方式とは異なる独自の社会主義の建設をめざすようになる。

中ソ論争-ソ連との対立

この頃中国を取り巻く国際情勢はますます厳しくなっていた。朝鮮戦争において,アメリカとの直接対立を恐れたソ連は決して戦闘には参加せず,しかも多大の犠牲を払って北朝鮮を援助した中国へのソ連の軍事援助はすべて有償だった。その結果,中国におけるソ連への不信感がしだいにつのっていった。

さらに,アメリカが中国封じ込め政策を推進し,日本・台湾・フイリピンとの間で軍事同盟を結び,その結果中国による台湾解放の可能性は遠のいた。またヴェトナムで本格的にアメリカ軍が介入するようになると,中国は重大な脅威を感じるようになった。

そしてこれらの変化に追い討ちをかけたのが、1956年フルシチョフが行なったスターリン批判である。中国共産党もスターリンには随分苦しい思いをさせられており,必ずしもスターリンを絶対視していたわけではないが,国際的な共産主義の指導者をソ連が一方的に批判することに不満だった。

当時ソ連はアメリカについで原爆・水爆の実験に成功しており、1957年にはアメリカに先駆けてICBM(大陸間弾道ミサイル)と人工衛星の開発に成功していたため,中国としてはソ連が先頭に立って社会主義陣営の結束を強化してほしかったのである。

毛沢東は1957年モスクワを訪問してフルシチョフと会談したが,結局対立を解消できず,中ソ論争がしだいに本格化していくことになる。

大躍進政策と人民公社

このような中で. 1956年以降中国は全力を傾けて独自の社会主義建設を進めることになる。

しかし,党内に劉少奇や鄧小平のように,改革のスローダウンを主張する勢力が存在したため,これに打撃を与える必要があった。

毛沢東は1957年に「百花斉放」「百家争鳴」のスローガンを掲げ,社会主義建設のため活発な世論を喚起しようとした。当初知識人たちは用心して発言しようとしなかったが,再三の要求によりいったん発言を始めると党や政府に対する激しい批判が噴出した。毛沢東はしばらくは発言するにまかせていたが,一転して弾圧を開始し,彼らを右派分子として摘発していき,その弾圧は家族にまでおよんだ。後に毛沢東は,この運動は反動分子を炙り出すための策略だったと述べているが,実際には予想をはるかに上回る批判に狼狽したというのが真相らしい。いずれにせよ,この事件以降知識人は二度と口を開かなくなり,同時に中国社会に大きな亀裂を残すことになった。そして穏健派は口を閉ざし,急進派が台頭して大躍進政策に突入していった。毛沢東の作戦は成功したのである。

毛沢東はソ連の科学的進歩に刺激され,15年以内にイギリスに追いつくと宣言し、 1957年にこれをスローガンとして「大躍進」が開始された。大躍進とは明確な構想を持った政策ではなく,ソ連への依存から脱却して自力更生による中国独自の社会主義建設をめざすものである。まず,合作社の合併運動が起き,合併された大型合作社は毛沢東によって人民公社と名づけられた。また第一次五ヵ年計画での過度の中央集権的管理体制を改め,管理権限の下放が行なわれ,人民公社は工・農・商・学・兵を組織し,これを社会の基礎単位とすることになった。すなわち人民公社は,合作社のような生産面の組織であるだけでなく,行政組織と合体したものだった。一つの人民公社は2000戸程度で,それがいくつかの生産大隊にわかれ,さらにそれがいくつかの生産隊にわかれた。公社にはいくつかの共同食堂が設けられて労働者はそこで食事をしたので,婦人が家事から解放されるとともに,老人や子供にも食事が提供されたから,社会福祉は徹底した。労働は生産単位ごとの集団労働で,また一部は道路工事や灌漑工事に動員され,学校・病院・工場なども公社が経営した。

そして1958年には7年でイギリスに追いつき,15年でアメリカに追いつくと宣言され,目標が大幅に短縮された。そのために鉄鋼生産を拡大せねばならず,土法による全人民による鉄鋼生産を提唱した。それは農民が煉瓦で溶鉱炉を築き,鉱石と石炭を投入して鉄を作るというもので,村には何十もの溶鉱炉が作られ,全国で9000万人もの人々が従事したといわれる。

また自力で核兵器の開発をめざし、1964年には原爆実験に成功している。

大躍進の失敗

しかし早くも1959年には大躍進の失敗は明白となっていた。特に,十分な準備もなく人民公社化をわずか三カ月で達成するというスピードで改革を推進したため,趣旨が末端まで徹底せず,混乱を招いた。農業は政治の都合や思いつきで簡単に変革できるものではなく,結局大躍進の失敗により食糧危機が発生するという皮肉な結果を招いた。食糧増産についての楽観的な見通しも問題だったが,鉄鋼作りに大量の労働力が投入されたことも収穫に大きな打撃を与えた。その鉄鋼作りも,品質が悪くて使い物にならなかったり,輸送手段が整備されていなかったため惨惜たる結果に終わった。また,公共食堂にも無駄が多く,食糧の浪費に終わるケースが多かった。さらに1959年に始まった自然災害が追い討ちをかけ,またソ連が技術者を引き揚げたことも打撃を与えた。 1959年から61年にかけて1500万人以上の餓死者が出たと推定されている。

劉少奇の台頭

こうした中で1959年毛沢東は国家主席を辞任し,新たに劉少奇が国家主席となった。ただし彼の辞任が大躍進の失敗の責任をとって行なわれたものなのかどうかは不明で,すでに以前から毛沢東は政治を第一線と第二線に分け,自らは第二線に退いて後継者の育成にあたると提案しており,この辞任についてはどちらとも判断できない。事実毛沢東は党主席の地位は譲っておらず,国家主席劉少奇は党副主席,つまり党内序列ではナンバー・

ツーなのである。

いずれにせよ1960年には大躍進の転換は不可避となっており,劉少奇は鄧小平とともに,人民公社の整頓を行なうとともに,経済の調整を開始し,毛沢東が築き上げたものをもとに戻していった。特に彼らによって導入された生産責任制は,個々の農民に生産責任額を決め,責任額を超えた場合には農民に差額が与えられるというものだが,これは毛沢東のイデオロギーそのものを否定するものだった。さらに劉少奇は毛沢東を無視し,側近を自己の人脈で固めて権力を確立していった。

周恩来の外交政策と超大国との対立

この頃中国を取り巻く国際情勢も,一層厳しさを増していた。

まずは,インドとの対立である。

チベットを自国の領土と主張する中国は, 1950年以来チベットを支配していたが,中国に対する反乱がおき,1959年ダライ・ラマ14世がインドに亡命すると,インドとの間に中印国境紛争が発生し,1962年には大規模な武力衝突にまで発展した。

またヴェトナム戦争が本格化し,1965年にアメリカが北爆を開始すると中国は脅威を感じるようになった。

さらに1962年のキューバをめぐる核戦争の危機では,ソ連が撤退したため,必ずしもソ道が核の傘で中国を守ってくれないことが明らかとなる。このキューバ危機と並行して中ソ論争も一層激しくなり, 1963年には中国は公然とソ連を非難するようになった。

こうして中国はアメリカとソ連という二つの超大国を敵にまわすことになったが,中国はそれに対応する別の戦略を考えていた。すなわち帝国主義と戦う第三世界の国々との連帯を強化することである。ヴェトナム民主共和国をはじめ欧米諸国と戦う国々を支持するとともに,親中国的なインドネシアのスカルノとの関係を強化した。さらに, 1965年にアルジェで開催が予定された第二回アジア・アフリカ会議においてリーダーシップを確立しようとした。そのために周恩米はアジア・アフリカ諸国を歴訪するなどして根回しを続けていた。ところが,会議開催の直前にアルジェリアでクーデターが発生し,会議は流産となり,しかもその後盟友スカルノが失脚してしまった。その結果中国外交は手詰まり状態となり,自ら内部に閉じこもって国際的に孤立していった。

このような中で毛沢東は反撃に転じ,やがて文化人革命(文革)を発動することになる。

(3)文化大革合一毛沢東の反撃

江青と林彪(りんぴょう)

1962年経済調整政策が本格化したまさにそのとき,毛沢東は反撃を開始した。

毛沢東は彼が執着した人民公社が解体の危機に瀕したことに危機感を高め,これを修正主義の発生と受け止めて反修正主義の大政治運動を決意した。彼は,少し手をゆるめるとたちまち資本主義と官僚主義が復活する,だから早いうちにその芽を摘むと同時に民衆の意識改革が必要だ,と考えたようだ。そして国家のあらゆる機関に修正主義分子がもぐり込み,もはや国家の指導権はマルクス主義者と人民の手にはない,と主張した。

このような毛沢東の危惧は,必ずしも意識過剰とはいえなかった面もある。党・政府・軍の幹部は事実上特権階級として人民を支配していたのである。

まもなく毛沢東の運動は,劉少奇や鄧小平に対する奪権闘争としての色彩を濃厚にしていくのだが,その過程で,スターリンの個人崇拝と粛正というかつての反省は忘れ去られ,毛沢東への個人崇拝と理不尽な粛正に走っていくのである。

そしてこの毛沢東の専権闘争の中で登場してくるのが,毛沢東夫人である江青である。やがて彼女は毛沢東の指令の伝達者となり,文革理念のスポークスマンとなるとともに,紅衛兵を操ってライバルを追い落とし,権力ヘの野心を高めていくことになる。

また,文化大革命の推進に決定的な役割を果たしたもう一人の人物に林彪がいる。彼は人民解放軍の兵士に赤い表紙の『毛沢東語録』を配布して軍の思想教育を行ない,これによって毛沢東の個人崇拝への道を開くと同時に,この林彪の率いる人民解放軍が文革を推進する権力基盤となっていくのである。

文化大革命と劉少奇の失脚

1965年,姚文元(ようぷんげん)が発表した文芸批評の論文が,事実上文化大革命の出発点となった。この論文は江青を通じて毛沢東が書かせたもので,これを契機に文芸運動は政治運動に発展していった。

1966年には,中国科学院院長であり,文学者・歴史家である郭沫若(かくまつじゃく)が突然自己批判したことから闘争が表面化し始める。さらには『解放軍報』紙に初めて文化大革命という表現が登場し,ブルジョワ的文芸思想を排除してプロレタリア文芸を発展させようと述べ,社会主義革命は最後のイデオロギー革命の段階に達したと主張した。

この論文が林彪の影響下で書かれたことはいうまでもない。こうした中で正式に「プロレタリア文化人革命に関する決定」が行なわれた。さらに同年,清華大学付属中学で起こった学園闘争で学生たちが初めて紅衛兵を名乗ったが,毛沢東が彼らに送った手紙で「反動に対する造反には道理がある(造反有理)」として紅衛兵を支持したため,紅衛兵運動は全国に波及した。以後全国の紅衛兵たちは生活費と交通費を政府から支給されて天安門参

りを行ない,当時人口450万の北京に常時250万以上の紅衛兵が滞在したといわれる。彼らは緑色の軍服を着,赤い腕章をまき,赤い『毛沢東語録』をバイブルとして全国で暴れ回った。そして反動分子と判断した者の家に押し入り,三角帽子をかぶせ,背中に壁新聞をはりつけ,市内を引き回した。

こうした文化大革命の過程で劉少奇も鄧小平も失脚し,劉少奇は幽閉中に最期をとげた。

文化大革命の終結

劉少奇と鄧小平が失脚すれば文革の直接の目的が達成されたことになるわけだが,一方野放し状態にあった紅衛兵の行動は目に余るものになっており,紅衛兵同士の対立も激化してきた。

3年におよぶ文革期を通して,中国の政治・社会・経済の混乱はその頂点に達していた。

毛沢東はついに文革を終結させる決意をし,紅衛兵を弾圧,紅衛兵たちは農村へ追放された。紅衛兵の個々の行動には確かに行きすぎがあった。つぎつぎと反動分子が摘発されたが,彼ら紅衛兵には誰が反動分子なのか判断することはできず,実際には江青や林彪が裏から指示した人物が反動分子としてつるし上げられることになり,結局彼らは権力闘争に利用されるだけの存在となっていった。

こうして1969年第九回共産党全国大会が開催され,文革が総括されるとともに,林彪が党副主席となって毛沢東の後継者としての地位を獲得した。

ソ遠の脅威と林彪の失脚

この頃から中国を取り巻く国際情勢が大きく変わりつつあった。

1968年ソ巡はチェコスロヴァキアの自由化を弾圧するため軍隊を投入した。

中国はこれ自体は修正主義者同士の仲間割れとして問題にしなかったが,軍隊の投入という事実は脅威にうつった。そして1969年国境河川であるウスリー江上の珍宝島(ダマンスキー島)でソ逓との武力衝突にいたり,中国にとって長大な国境線を接するソ連が最大の脅威となってきた。それにひきかえアメリカは,ヴェトナムにおいて勝利を収める可能性はほとんどなくなっており,もはや中国にとって直接の脅威ではなくなっていた。 しかも,大躍進と文革の混乱で中国の経済が停滞している間に,中国の周辺では日本を筆頭に新興工業諸国の経済が飛躍的に発展しつつあり,中国は完全に後れをとってしまつていた。

今や再建のときであった。

ところがここで驚くべき事件が起こった。すなわち毛沢東の後継者としての地位が保障されていた林彪が1971年に失脚したのである。この事件はなお謎に包まれているが,林彪は毛沢東亡き後国家主席として独裁者になることを望んでいたとされており,また秩序回復をめぐって周恩来と対立するようにもなっていたようだ。

こうした中で林彪の野心を知った毛沢東は周恩来を支持したため,追いつめられた林彪は毛沢東暗殺計画を企て失敗し,ソ連に亡命する途中モンゴル上空で飛行機事故で死亡した。彼の失脚はまさに文革の最後のクライマックスであり,文革の失敗を象徴する事件だった。こうして周恩来は,もはや誰に邪魔されることもなく,秩序の再建を行なうことができるようになった。

ニクソン米大統領の訪中

文革以前には中国はソ連とアメリカを敵にまわしていたが,今やソ連の脅威のほうが圧倒的に大きくなっていた。

したがって中国はソ連に対抗する有力な駒を必要としており,そのためにアメリカとの接触を模索するようになった。一方,ヴェトナム戦争から手を引くことを望んでいたアメリカは中国との接近を試み、1971年キッシンジャー大統領補佐官が突如中国に飛んで周忌来と会見した。このときのキッシンジャーの行動はスパイ映画もどきであった。彼はパキスタンで胃痛のためと称して姿を消し,密かに北京に飛んだ。その結果劇的なニクソン訪

中が実現する(1972年)。

これを契機に中国は国際社会に復帰していった。すでに1971年には台湾に代わって国連に加盟していたが(常任理事国),1972年には日本とも国交正常化を果たした。

四人組の登場

周恩来は,国内ではまず文革時代に失脚した旧幹部を復活させ,その結果那小平も復活した。こうして説文革を本格的に進めようとしたとき,ここに再び問題が発生する。

すなわち四人組の登場である。

江青は林彪と協力して活躍していたが,林彪が失脚すると,上海で活躍していた張春橋(ちようしゅんきょう)・姚文元(ようぶんげん)・王洪文(おうこうぶん)らとともにいわゆる四人組を結成し,毛沢東の権威をバックに毛死後の権力獲得をめざして策動したといわれる。

彼らの標的ははっきりと周恩米に絞られていた。まず林彪を修正主義者として批判し,さらに奴隷主階級のイデオロギーである孔孟の道は本質的に保守であるとして,「批林批孔」の大衆運動を開始したが,そのめざすものは現代の孔子,すなわち周恩来に対する批判であった。

毛沢東、周恩来の死

周恩来米は当時入退院を繰り返しており,毛沢東も病気療養中で先の長くないことを自覚していた。そこで二人は後継者の問題について話し合い,鄧小平を後継者とすることで一致した。

1975年,周恩来は「今世紀の終わりまでに農業・工業・国防・科学技術の包括的な近代化を達成する」といういわゆる「四つの近代化」を発表したが,これを受けた鄧小平はつぎつぎと改革を実施していき,それにともなって四人組と激しく対立するようになった。しかし,毛沢東は,文革そのものを否定するような鄧小平の行動に対してしだいに不安を抱くようになる。

1976年は中国現代史の大きな転換点となった。この年に長期にわたって中国革命を指導してきた周恩来,朱徳,毛沢東という三人の巨人があいついで死んだ。まず1月に周恩来が死ぬと,毛沢東の推薦により華国鋒(かこくほう)が国務院代理総理となるとともに,鄧小平に代わって党務を主宰することになった。華国鋒は一般にはまったく知られていない人物だったが,文革派として大きな業績をあげて,毛沢東の信頼を得るようになっていた。

4月4日,祖先の霊を祭る清明節の日,数十万の人々が天安門広場に集まって周恩来の追悼集会が行なわれたが,その日の夜に捧げられた多くの花輪が当局によって排除されたため,翌日怒った民衆が警官と衝突し,それは暴動にまで発展していった。この事件は天安門事件あるいは四・五運動と呼ばれており,鄧小平を黒幕とする反革命事件だとして鄧小平が罷免された。この事件は今日では,四人組に対する民衆の革命運動と評価されてい

るが,鄧小平がかかわっていたことは事実のようだ。しかしこの事件の真の背景は,民衆が毛沢東の理想主義にうんざりしており,政治と経済の安定を望んでいたことにあったのである。そしてその毛沢東が9月9日に闘争に明け暮れた生涯を閉じた。

(4)脱毛沢東と現代中国

鄧小平の復活

毛沢東の死後,華国鋒は,政権奪取のクーデターを計画したという理出で四人組を逮捕し,これをもって文化大革命は名実ともに終結したとされている。華国鋒は文革派に属していたが,毛沢東に抜擢された人物で,党・政府・軍に勢力基盤を持たないため,鄧小平につながる人々の支持を得なければ政策が遂行できなかったようだ。

そして1977年に鄧小平が党副主席として復活すると,もはや華国許は鄧小平の敵ではなく,しだいに実権を失っていった。

1977年には文革の終結宣言が行なわれ,「四つの近代化」の実現が提唱され、1979年以降には人民公社の解体が進められて個人経営による生産責任制が復活した。

1980年には華国許に代わって鄧小平の直系にあたる趙紫陽(ちょうしよう)が国務院総理に,81年には胡耀邦(こようほう)が党主席に選ばれ(1982年からは党主席廃止にともない党総書記),鄧小平は党中央軍事委員会主席として軍を掌握して実権を握った。

1981年には歴史決議が行なわれ,毛沢東の偉大な功績を認めながらも文革において重大な誤りを犯したとして,文革が誤りであったことが確認された。これと並行し四人組の裁判が行なわれ,江責は死刑の判決を受けた(その後無期懲役に減刑され, 1991年に獄中で死亡)。

権力闘争と天安門事件

鄧小平の路線は,要するに従来の政治優先に対して経済法則を重視するもので,国内では商品経済を促し,対外開放政策により外国資本を導入して産業の発展を図った。

しかし,共産党独裁という政治体制をそのままにして,経済だけの自由化を進めることにはもともと無理があった。

経済が発展するにともない貧富の差が増大するとともに新しい階層が形成されるという社会矛盾が増大し,一方では毛沢東が最も憂慮した官僚主義の弊害が顕著となり,さらに鄧小平死後の後継者をめぐる争いも激しくなってきた。

またソ連におけるペレストロイカの影響は中国にも波及した。こうした中で自由化をさらに進めようとした胡耀邦が保守派の批判を受け,代わって経済の調整と安定的発展を主張する李鵬(周恩米の養子)が台頭した。そこで鄧小平は1988年胡耀邦を解任して趙紫陽を後継者候補補としたが,趙紫陽と李鵬との権力闘争が激化していった。

1989年五・四運動の70年記念を契機に天安門広場でのデモが本格化し,やがてその規模は100万に達する勢いとなった。この民衆運動の盛り上がりを背景に趙紫陽は保守派と対決しようとしたが,李鵬を中心とした保守派が首都に戒厳令をしき,さらにデモを反革命暴乱と認定して武力制圧を行なうとともに(天安門事件),鄧小平は趙紫陽を解任した。

ゴルバチョフ訪中

一方,毛沢東後の国際関係は大きく変化しつつあった。

ソ連との関係は一時的にはさらに悪化した。ソ連に支援されたヴェトナム軍がカンボジアに侵攻したため中越戦争が起き,さらに1979年のソ連のアフガニスタン侵攻は中国に脅威を与えた。このような中で. 1978年には日中平和友好条約が,79年には米中国交正常化が実現,1980年には30年間期限の中ソ友好同盟相互援助条約が失効した。

しかし同時にこの頃から中ソの関係改善に向けて話し合いが開始された。中ソの間にはイデオロギー上の対立はすでになく,最大の懸案は国境問題,アフガニスタン問題,カンボジア問題であった。

しかしソ連でゴルバチョフが登場して新思考外交を展開するようになると,徐々に関係改善が進んでいく。特に1986年ゴルバチョフがウラジオストクでアジア外交の転換を行なう演説を行ない, 1989年にはゴルバチョフ訪中が実現して中ソ関係は大幅に改善された。さらに1989年にはソ連軍がアフガニスタンから,ヴェトナム軍がカンボジアから撤退したため,両国の懸案は基本的にはなくなった。 1989年の天安門事件以来の西側諸国からの経済制裁も解除の方向にある。

香港返還問題とマカオ

香港は、1842年アヘン戦争後の南京条約でイギリスに割譲され,さらに1860年のアロー戦争後の北京条約で九龍半島の南部が割譲され, 1898年イギリスとの条約で九龍半島全休に関して99年間の租借が認められた。第ニ次大戦中日本に占領されたが,戦後イギリスが復帰し,その下でイギリスの中継貿易基地から工業都市へと転進を図って経済的繁栄を達成していった。また,中国への窓口として,中継貿易・華僑送金・国際決済など仲介的な役割を果たして国際金融センターとしての役割も高まっていった。中国の側も香港を西側への唯一の窓口として利用していたため,建て前上は香港の返還を要求しつつも,基本的には現状を黙認してきた。しかし1997年の返還期限が迫ってきたため、1982年からイギリスとの間で交渉が開始され, 1984年返還協定が成立し。1997年の返還が決定された。

問題は,政治・経済体制のまったく異なる中国が香港をどのように扱うかであったが,協定により50年間は現行の資本主義制度を維持するという,一国家二制度が確約された。ただしこの協定は香港の意志とは無関係に頭越しで行なわれたもので,香港住民の不安は解消されず,特に1989年の天安門事件での政府の強圧的な態度を目の当たりにしたため,住民の不安は一層高まっている。

マカオは16世紀後半にポルトガルが居住権を獲得し,1887年には正式にポルトガルの植民地となった。 1966年中国系住民が反乱を起こしたのを契機に,ポルトガルは中国の強硬な要求に全面的に屈伏し,以後中国系住民が実権を握るようになった。 1976年には軍隊も完全に撤退し,香港同様一国家二制度という形で返還されることが決定されている。

台湾の経済発展

台湾はもともとマライ・ポリネシア系の高山族が住んでおり、17世紀にオランダが一時植民地を築いた後、明の遺臣鄭成功がここを拠点にして清に対抗したが、1683年最終的に清の支配下に入り、以後多くの中国人が台湾に移住するようになった。1895年日清戦争の結果日本の植民地となり,第二次大戦後中国に復帰し、1949年国民党政府が台湾に移動したが,台湾入にとってそれは新たな支配の始まりでしかなかった。国民党政府は強権的な支配を行ない,人々は政府の横暴と搾取に苦しめられた。したがって何もなければ蔣介石政権は崩壊し,台湾は遠からず中華人民共和国に併合される運命にあったであろうが,朝鮮戦争の結果台湾の戦略的重要性が高まったため,結局本土による解放は困難となった。これに対して中国は1958年金門島を砲撃するなどの威圧を行なったが,やがて台湾の武力解放を断念した。台湾は,その後アメリカの援助の下に経済を発展させるが,蔣介石と国民党による独裁支配は継続された。

しかし1970年代に入ると,情勢は大きく転換した。まず1971年に国連から追放されて国際的に孤立し,さらに1975年に蔣介石が死亡した。その後継者となった蔣経国は国民党の台湾化と経済の発展に努力した。台湾には,原住民の高山族と清朝以来中国から移住して上着化している本省人,さらに国民政府の移動とともにやってきた外省人がいる。そして台湾では本省人が80パーセント強を占めており,外省入に対する不満を強めており,彼らは本土との統一より独立を望んでいる。こうした中で蔣経国は本省人を政府の中枢に採用するようになり,その結果しだいに政治の実権が本省人に移っていった。またこの頃から台湾経済は飛躍的に発展し,文化大革命で経済が停滞していた本土との格差がひろがっていった。これらのことは,結局本土との統一を困難にする要因となったが,一方では台湾は香港・マカオを通して本土との経済関係を強化し,政治とは別の次元で新たな関係が発生しつつある。

チベット問題

チベットも台湾同様もともと中国の領土ではなかったが,清朝時代に藩部として中国に編入された。 1950年中国解放軍がチベットに侵入し,チベット政府は強く抗議したが圧倒的軍事力によって制圧された。当時のチベットはダライ・ラマを頂点とする神政国家で,一握りの僧侶・貴族が農民を使役していた。そこで中国政府はつぎつぎと改革を実施するが,結局中国による植民地支配であることに変わりはなく、1959年にラマ教僧侶を中心とした反乱を契機に,ダライ・ラマ14世がインドに亡命した。

1989年はチベット暴動30周年にあたり,それを契機にラサを中心に暴動が起こった。政府は戒厳令を実施して事態を沈静化したが,折りからの天安門での弾圧事件もあって中国に対する国際的批判が高まった。しかも亡命中のダライ・ラマ14世にノーベル平和賞が与えられたため,政府は態度を硬化させ,解決が一層困難となっている。

(5)朝鮮半島の分断国家

北緯38度線による分割

日本は日清戦争・日露戦争をへて朝鮮における支配を確立し, 1910年最終的に朝鮮を併合した。

1919年に三・―独立運動が弾圧されたのち,文化政治の名の下に内地延長主義により朝鮮と日本との制度的一体化を進めた。1920年代には,朝鮮は日本の安価な食糧と労働力の提供という役割を担わされた。また独占資本の進出も本格化し,国内の主要産業資本の大半を日本人資本が支配するにいたった。1930年代になると,朝鮮は日本の大陸進出の基地としての役割を担わされ, 1943年には不作であったにもかかわらず軍需の増大のため食糧を強制的に供出させるという飢餓輸出が行なわれた。この間創氏改名による皇民化政策が進められたが,朝鮮人にとって姓を変えるということは祖先と民族への裏切りであった。このような日本の支配に対して,李朝最後の国王の葬儀を契機とした六・一〇運動(1926年)や,全羅南道・光州での学生中心の光州事件(1929年)などが起きたが弾圧された。一方,抗日組織としては朝鮮共産党や上海に大韓民国臨時政府などが形成されるが,国内では日本の支配があまりに強力だったため独立運動は進展しなかった。

戦後の朝鮮処理に関する連合国の構想は,すでに1943年のカイロ宣言で「しかるべき順序をへて」という曖昧な表現で示されていたが、1945年のヤルタ会談ではアメリカが四カ国による信託統治による一定の準備期間をへた後独立させるという提案を行ない,ソ連も大筋で合意した。

ソ連は陸づたいに朝鮮半島に進出し,朝鮮での分割線をどこに引くかをアメリカに打診してきた。アメリカは朝鮮に関してはまったく準備しておらず,急遽検討した結果北緯38度線を提案した。この線はアメリカにかなり有利なものだったが,ソ連はこれを受け入れた。つまりこの段階ではソ連は朝鮮の分割を考えていなかったわけだ。

ソ連は最終的には朝鮮にソ連に有利な政権を作ることをめざしていたので,明確な占領政策と周到な準備の下に占領支配に着手した。まず日本人や日本人に協力した地主などを追放して,解放者としてのソ連のイメージを朝鮮人に植えつけ,各地に朝鮮人の人民政治委員会を発足させて朝鮮人を通した間接支配を行なった。

これに対してアメリカはまったくの準備不足で,結局現地司令官にすべてを委ねるしかなかったのだが,統治能力を欠いていた。したがってアメリカの朝鮮占領政策は,ソ連とは対照的に失敗の連続だった。第一アメリカの軍政要員の中に朝鮮語を話せる者がおらず,やむなく総督以下日本の官吏の留任を発表したが,これは朝鮮人を怒らせた。さらに,ソ連が一切の政治団体を厳しく統制したのに対し,アメリカは放任政策をとったため収拾がつかなくなってしまった。

大韓民国,朝鮮民主主義人民共和国の成立

南では,日本降伏直後に朝鮮人民族主義者による「建国準備委員会」が結成され,米軍進駐以前にその組織は全国に広がっていた。日本の朝鮮総督府は治安維持の権限などをこの委員会に引き渡し、共産党の影響を受けた委員会が米軍上陸直前に朝鮮人民共和国の樹立を宣言した。

しかしアメリカの軍司令官はこれを拒否し,また右派の大韓民国臨時政府も認めず,アメリカは,アメリカに亡命していた李承晩(イスイマン)を送り込んだ。

同じ頃北でも,ソ連軍少佐金日成(キムイルソン)が突如平壌に姿を現わした。金日成は満洲で日本軍と戦った英雄として知られていたが,当時33歳で,そのあまりの若さに民衆は驚いた。この時から,この金日成か満洲で戦った金日成とは別人ではないかという噂が絶えず,最近ソ連で別人であることを証言する人物が現われたりもしたが,目下のところ不明である。

1946年に朝鮮問題について米ソ合同委員会が開催されたが,会議は難航して無期休会となり, 1947年には南北の分立状態は膠着状態に陥った。こうした中でソ連は後の朝鮮民主主義人民共和国の前身である北朝鮮臨時人民委員会を発足させ,金日成を委員長に就任させた。朝鮮共産党には,最後まで国内で抗日闘争を行なってきた人々,中国で闘争を続けてきた人々,ソ連から送り込まれた人々がおり,互いに主導権争いを行なっていたが、結局ほとんど抗日闘争の経験のないソ連派がソ連の後押しで権力を握り,他の派閥を弾圧していった。

一方南では,李承晩が南だけの独立をめざし,大韓民国臨時政府の対抗勢力を打倒するとともに,統一ヘの動きを阻止するため右翼青年団体を利用して暴力行為を行っていた。こうした中でアメリカは事態収拾のため,アメリカ支持の圧倒的に多い国連総会に問題を移し,その結果1948年国連臨時朝鮮委員会が設置された。委員会では選挙が行なわれることを決定したが,ソ連が委員会の朝鮮立ち入りを拒否したため,南だけで選挙が行なわ

れた。選挙の結果李承晩により大韓民国(韓国)の独立が宣言され,その直後に朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)も独立を宣言した。

しかしこの段階でもアメリカは朝鮮に関して明確な構想を持っておらず,特に李承晩政権の腐敗と強権政治に嫌気がさし,朝鮮戦争以前には台湾と朝鮮を極東における防衛線の中に含めていなかった。

朝鮮戦争

1950年6月,朝鮮民主主義人民共和国の大軍が突如38度線を越えて大韓民国に侵入した(ただし北朝鮮は韓国の挑発によると主張している)。北朝鮮が軍事行動に出た背景には,韓国の政治・経済・社会の混乱が極に達し,しかも同年の総選挙で与党が敗北しており,今侵入すれば韓国の人民が北朝鮮の軍隊を支持して雪崩現象が起きると考えたようだ。

ソ連はアメリカの出方を心配していたが,アメリカの介入はないと判断して最終的にはゴー・サインを出し,中国も同意を与えたようである。

韓国側はまったく不意をつかれ,またたくまに釜山まで追い詰められてしまった。ここでアメリカが介入を決意するのだが,その際アメリカは朝鮮に念頭をおいたのではなく,当時ヨーロッパで冷戦が本格化していたため,共産主義の侵略に対して弱腰を見せてNATO(北大西洋条約機構)同盟国に不信感を与えることを危惧したのである。

そこでアメリカは問題を国連に持ち込む。当時中国代表権問題でソ連が国連をボイコットしていたこともあって,国連はこの戦争を北朝鮮の侵略と認定し,国連軍の派遣を決定した。こうしてアメリカ軍は国連軍という錦の御旗を獲得したのである。

総司令官マッカーサーは仁川に上陸して北の補給路を切断し,敗走する北朝鮮軍をたちまち中国国境地帯まで追い詰めた。しかし突如とした大軍の出現に国連軍は総崩れとなった。中国が義勇兵を派遣したのである。

その後,体制を立て直した国連軍と北朝鮮軍が38度線で対峙して膠着状態となった。また,中国での原爆の使用を主張したマッカーサーを、トルーマン大統領が解任するという事件もあった。

やがて,朝鮮戦争終結を公約していたアイゼンハウアが米大統領に当選すると,ソ連の提案を受けて1953年板門店で休戦協定が成立した。

この戦争の結果,朝鮮の南北分裂が確定し,同時に冷戦がアジアに拡大して国際政治に重大な影響を及ぼすことになる。

ソ連は朝鮮戦争を極東における安全保障に利用しようとし,アメリカはこれをソ連の謀略と受け取って軍事介入したため,戦争は国際的性格を持つようになって朝鮮の悲劇を生み出したのである。

戦後の朝鮮半島情勢

こうして大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国は別々の道を歩き始めることになる。

韓国では,戦争は崩壊寸前にあった李承晩政権を強化するという皮肉な結果をもたらした。

しかし戦後の韓国の再建は遅々として進まなかった。韓国は農業的には恵まれていたが,植民地時代に日本が作った重工業や水力発電は北朝鮮に集中し,石炭・鉄鋼の資源も北朝鮮に集中していた。

また土地解放で土地を奪われた多数の農民が韓国に逃れ,さらに日本に強制的に徴用されていた人々が帰国し,人口が膨れ上がった。そして朝鮮戦争の被害はさらに大きかった。そのため経済は慢性的に停滞していたが,こうした民衆の苦しみにもかかわらず,李承晩は独裁権力の確立のために狂奔した。議会では与党が少数になっていたため,議員の互選による大統領選挙では敗北するので,国民による直接選挙にするため憲法改正を企てた。そのために反対派の議員をテロ集団や憲兵を用いて排除し,強引に憲法を改正し独裁権力を強化していく。

こうした中で国民の怒りは深く潜行し、1960年の学生デモを契機に,李承晩は辞任して亡命した。そして張勉内閣が成立するが,これも1961年の軍事クーデターで倒されることになる。

一方北朝鮮でも,金日成か戦争中に反対派を粛正して独裁権力を確立した。すでに朝鮮戦争以前にソ連の援助もあって工業生産は飛躍的に増大しており,戦乱により農村が荒廃したのを利用して農業集団化を強化し,社会主義体制を確立していった。さらに1958年から千里馬運動と呼ばれる生産向上運動を展開し,農業生産・工業生産ともに著しく発展した。したがって経済的には韓国に対して北朝鮮が優位に立っており,それに対して韓国は経済的にも軍事的にもアメリカの援助なしには立ちゆかない状態にあった。

しかし1960年代後半になると,北朝鮮で経済成長がにぶり始めたのに対し,韓国は高度経済威長の時代を迎えることになる。外交的にも,北朝鮮が中ソ対立の中で自主独立路線を打ち出して内部に閉じこもっていったのに対し,韓国は積極的に西側資本を受け入れていくことになる。

大韓民国の経済発展と民主化運動

1961年のクーデターで政権を獲得した朴正煕(パクチョンヒ)は,植民地時代に日本で軍事訓練を受けた軍人で,反米・親日の傾向を持っていたため積極的に日本に接近し,これを契機に再び日本が朝鮮半島に登場することになる。日本政界の保守層や財界も朴政権を支持し, 1965年には日韓基本条約が締結された。以後韓国は日本の本格的な経済援助を受けて経済を飛躍的に発展させ,やがて北朝鮮を追い越すことになる。

しかし産業の発展は中流階級の形成と貧富の差の増大という社会矛盾を引き起こすことになり,民衆の間で民主化を要求する運動が高まるが,朴政権は維新体制をしいてこれらの運動を弾圧し,独裁権力を維持し続けた。こうした中で反体制的政治家金大中(キムデジュン)が、1973年訪日中に拉致されるといった事件も起こった。

1979年朴大統領が暗殺されると,金大中の出身地光州で民主化要求の運動が高まった。新たに大統領に就任した全斗煥(チョンドファン)は光州の民衆運動を弾圧したが,民主化への要求は一層高まり、1987年以降大規模な反政府運動が起きるようになった。そのため1987年に民主化宣言を発表し,それに基づいて大統領選挙が行なわれた。その結果与党穏健派の盧泰愚(ノテウ)が大統領となり,その後一定の民主化が進められていった。また1988年ソウルでオリンピックを開催するなど国際的地位も高め,さらに1990年にはソ連と国交を樹立するなど東側との接触も強めている。

一方,北朝鮮では自主路線のため資本と技術者が不足し、1960年代後半以降経済が停滞した。そこで体制を引き締めるため軍事化強行路線を推進し,金日成に対する個人崇拝も強化され、1980年には金日成の息子金正日(キムジョンイル)を後継者とすることを公表した。こうして金一族による支配体制を強化していったが,その後も経済停滞は続き,国際的孤立も深まっていった。

このような情勢の下で韓国は,その経済的・政治的優位を背景に,南北統一のイニシアチブを握ろうとして北朝鮮へのアプローテを強めているが,まだ具体的な成果がない。これに対して北朝鮮も最近開放政策へと転換しはじめ,日本を含めて西側への接近を試みており,こうしたことを背景に1991年には大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国が国連への同時加盟が認められた。