|

1.主権国家と絶対王政

2.フランス革命と「国民」の登場

3.国民国家の時代

付録.ドーデ『最後の授業』について

|

1.主権国家と絶対王政

1500年頃のヨーロッパ

ヨーロッパで「近世」が始まる1500年頃のヨーロッパでは、人口は8000万人ほどで、なんらかの独立性をもつ政治体は500近くあり、そのうち半分以上が神聖ローマ帝国の支配下にありました。その後神聖ローマ帝国が実態を失い、主権国家が形成されようになると、政治体の整理・統合が進みますが、それでもフランス革命が始まる1789年には、まだ350ほどの独立国家が存在しました。そしてフランス革命が終わった1815年頃には、人口は2億人程度、独立国家の数は50弱となっていました。

1815年のヨーロッパ

ヴェルサイユ宮殿(フランス)

シェーンブルン宮殿(オーストリア)

バッンガム宮殿(イギリス)

サン・スーシ宮殿(オーストリア)

16世紀頃から徐々に主権国家が形成され、官僚制や常備軍も整備されるようになりますが、当時の国家は、一人の君主が複数の王国・公国・侯国などの支配者を兼任することによって成り立っていたにすぎません。つまり、この時代の国家は絶対主義国家と呼ばれ、君主の人格の下にかろうじて統一を保っていたにすぎなかったのです。君主は、人々に自分を国家そのものであるかのように見せなければ、人々の忠誠を維持することができませんでした。そのために君主は、王権神授説のようなイデオロギーを用いたり、派手な宮廷生活を維持することによって、王権の絶対性を誇示せねばなりませんでした。さらに君主は、貴族・聖職者・商人などにさまざまな特権を与えることによって、彼らの忠誠心を維持したのであり、君主が一人一人の国民を直接支配したり、彼らに国家への帰属意識を求めることは、なお困難でした。すなわち、この時代には国家のもとにおける「国民」は、まだ存在しなかったのです。

このような国家システムは、規模の小さな国家では維持することができますが、規模が小さければ他の大国に併合される危険性があります。一方、規模の大きな国家では、内部に多様な文化・歴史的伝統や利害対立が存在するため、長期間にわたって国家の統一性を維持することが難しくなります。18世紀には、イギリス・フランス、さらにオーストリア・プロイセン・ロシアといった規模の大きな国が成長しつつあったが、どの国も統一性を維持することに苦心していました。支配領域内のすべての住民が、自分が所属する国に帰属意識をもち、それを自分の運命共同体として受け入れ、その運命共同体のために進んで税を支払い徴兵に応じるような、つまり自たちをその国の「国民」と意識するような、そのような国家が生まれれば、それは容易には分裂しないでしょう。そのような国民意識を生み出したのが、フランス革命でした。

2.フランス革命と「国民」の登場

今日、「国民」とか「民族」などと訳される「ネイション」という言葉が最初に用いられたのは、フランス革命勃発の直前の三部会の議員選挙運動中のことでした。フランス中が沸騰する選挙運動の中で、絶対王政に反対する革命的な概念としてネイション=国民という言葉が用いられるようになり、やがて三部会は「国民議会」へと発展しました。ここに出現したネイションとは、一定の領土内に住むすべての人々が国家を構成し、したがって彼らが国家の主権者になる、というものでした。つまり、従来のように、国王や一部の特権階級だけでなく、すべての人々が国家の政治に参加する権利をもつと同時に、税金や兵役の義務などの責任を負うのです。ここに、国家=ステイトと国民=ネンションとが一つとなり、ネイション=ステイトが形成されることになります。

1789年の三部会

ただし、当時の段階では、「国民」となるための条件として、「言語」とか「民族」の同一性は含まれていません。フランスという国の領土は、理想の正六角形といわれるほどまとまりのある国ですが、その内部は決して一様ではありませんでした。民族的には、ケルト人、ローマ人、ゲルマン人、ノルマン人などの子孫からなり、言語的にもブルトン語、バスク語、カタルーニャ語、プロバンス語、フラマン語、アルザス語などからなり、今日の共通語としての「フランス語」は、パリの周辺で話されていた方言でしかありませんでした。こうした時代にあっては、民族とか言語の同一性を「国民」の前提とすることは不可能だったし、当時誰もそれを問題にする人はいませんでした。イギリス人であるトマスペインは、アメリカ独立戦争に参加して『コモンセンス』を著したことで有名ですが、彼はフランスの国民議会の議員となり、フランス革命のために働きました。そして、そのことに疑問を抱く人は、当時は一人もいなかったのです。

では、フランス人の「国民」としてのアイデンティティとは何なのでしょうか。それは、人権宣言で主張された「自由・平等・友愛」の精神の共有です。原理的には、この理念を共有し、フランスの国土に住んで義務と責任を果たす人々がフランス国民である、ということになります。したがって、「国民」の成立は民主主義の発展と不可分に結びついている。支配者の側から言えば、国民に納税や兵役の義務を課すためには、国民の権利を認めなければならなくなります。そして国民が政治的権利を持つようになれば、国家に対する国民の帰属意識も強くなり、国家に対する義務を当然のこととして受け入れるようになります。

*アイデンティティ 人格における存在証明または同一性。ある人の一貫性が時間的・

空間的に成り立ち、それが他者や共同体からも認められていること。自己の存在証

明。自己同一性。同一性。(広辞苑)

フィヒテ

もちろん現実には、このような曖昧な理念で強力な近代国家を形成し維持して行くことは困難です。そこで登場したのが、「民族」という概念で、特にドイツにおいて、この概念が強力に打ち出されました。フランス革命とナポレオン戦争を通じて、国民国家が強力であることが証明されました。ドイツの国王の軍隊は、フランスの国民の軍隊に次々と敗北していったからです。しかしドイツのように政治的に分裂し、しかも市民階級が成長していないところでは、「自由・平等・友愛」を国民の理念とすることはできません。そうした中で、フィヒテが「ドイツ国民に告ぐ」という演説を行い、ドイツ国民=民族の一体性を強調しました。ここに、「ネイション」は「民族」という意味を与えられることになり、やがて「民族」とネイション=国民が同じものとして理解されるようになります。

3.国民国家の時代

19世紀は国民国家の時代です。国家が強力であるためには、経済が強力であらねばならず、経済が強力であるためには、一定の規模での強固な単位での強力な経済政策が必要です。そのような国家として最も有効な形態が国民国家であることは、もはや明らかでした。そのためヨーロッパの各地で、つぎつぎと国民国家が形成されていきました。その際、国により「国民」のアイデンティティには微妙な差が生じますが、民主主義の発展には避けて通れない問題でした。なぜなら、国民国家においては、主権者は「国民」だからです。

もちろん現実には、このような曖昧な理念で強力な近代国家を形成し維持して行くことは困難です。そこで登場したのが、「民族」という概念で、特にドイツにおいて、この概念が強力に打ち出されました。フランス革命とナポレオン戦争を通じて、国民国家が強力であることが証明されました。ドイツの国王の軍隊は、フランスの国民の軍隊に次々と敗北していったからです。しかしドイツのように政治的に分裂し、しかも市民階級が成長していないところでは、「自由・平等・友愛」を国民の理念とすることはできません。そうした中で、フィヒテが「ドイツ国民に告ぐ」という演説を行い、ドイツ国民=民族の一体性を強調しました。ここに、「ネイション」は「民族」という意味を与えられることになり、やがて「民族」とネイション=国民が同じものとして理解されるようになります。

3.国民国家の時代

19世紀は国民国家の時代です。国家が強力であるためには、経済が強力であらねばならず、経済が強力であるためには、一定の規模での強固な単位での強力な経済政策が必要です。そのような国家として最も有効な形態が国民国家であることは、もはや明らかでした。そのためヨーロッパの各地で、つぎつぎと国民国家が形成されていきました。その際、国により「国民」のアイデンティティには微妙な差が生じますが、民主主義の発展には避けて通れない問題でした。なぜなら、国民国家においては、主権者は「国民」だからです。

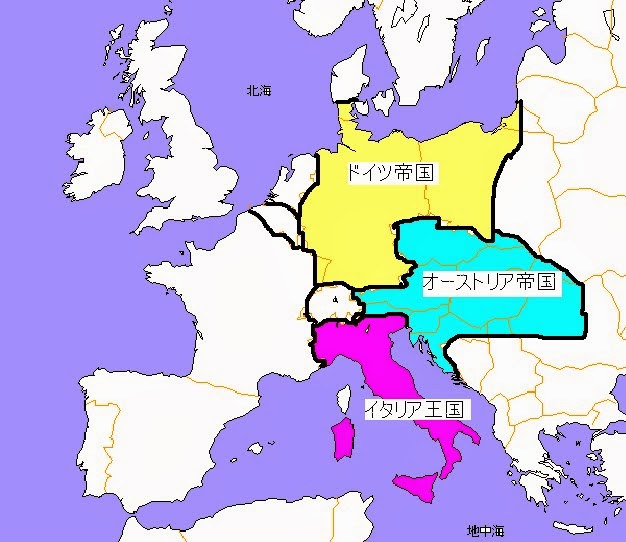

19世紀後半のヨーロッパ

ドイツには、ナポレオン戦争後39の主権国家が並存していましたが、やがて統一への機運が高まりました。まず、1834年にドイツ関税同盟が結成され、経済的統一が達成されました。そして1871年にプロイセンを中心にドイツ帝国が成立しますが、それは事実上プロイセンが他の国家を支配するものでした。そのためドイツでは、「ドイツ語を話すドイツ人」という民族主義が強調されました。このことが、「ドイツ民族の優秀性」といった偏狭なナショナリズムを生み出し、さらにユダヤ人を抹殺するという極端な人種主義を生み出すことになるのです。イタリアでは、1861年にイタリア王国が成立して一応の統一が達成されますが、イタリアでは王家のサヴォイア家がスイス出身だったこともあって、民族をアイデンティティとすることは困難でした。そこで古代ローマ帝国のような過去の歴史にアイデンティティを求めることになります。後にムッソリーニが地中海帝国の再建を打ち出しますが、それはイタリア国民のアイデンティティでもあったからです。

ドイツには、ナポレオン戦争後39の主権国家が並存していましたが、やがて統一への機運が高まりました。まず、1834年にドイツ関税同盟が結成され、経済的統一が達成されました。そして1871年にプロイセンを中心にドイツ帝国が成立しますが、それは事実上プロイセンが他の国家を支配するものでした。そのためドイツでは、「ドイツ語を話すドイツ人」という民族主義が強調されました。このことが、「ドイツ民族の優秀性」といった偏狭なナショナリズムを生み出し、さらにユダヤ人を抹殺するという極端な人種主義を生み出すことになるのです。イタリアでは、1861年にイタリア王国が成立して一応の統一が達成されますが、イタリアでは王家のサヴォイア家がスイス出身だったこともあって、民族をアイデンティティとすることは困難でした。そこで古代ローマ帝国のような過去の歴史にアイデンティティを求めることになります。後にムッソリーニが地中海帝国の再建を打ち出しますが、それはイタリア国民のアイデンティティでもあったからです。イギリスは島国であり、比較的まとまりのある国のように見られがちですが、イギリスという国は、イングランド、スコットランド、ウェールズなどの連合王国であり、スコットランド人やウェールズ人は自らをイングランド人とは考えていません。ところが、イングランドが海外に進出して経済的に繁栄すると、スコットランド人やウェールズ人もイングランド人とともに海外で活動し利益を享受しました。そして彼らは海外では、自らをイングランド人=イギリス人と称していました。つまりイギリス国民のアイデンティティとは、大英帝国の経済的な繁栄だったのです。そして、イギリスの繁栄が失われ、イギリス人としてのアイデンティティが失われた今日では、スコットランド人やウェールズ人はイングランドからの分離独立の要求を強めつつあります。

19世紀の後半には、ヨーロッパだけでなくアメリカ合衆国や日本でも国民国家が形成されていきました。アメリカ合衆国では、奴隷制問題を一つの要因として、1861年に南北戦争が勃発し、その結果、合衆国の統一が維持されることになりました。この時代は先住民インディアンに対する過酷な戦いの時代でもあり、まもなくインディアンは制圧されました。こうしてアメリカ合衆国もまた国民国家を形成していくことになりますが、問題はアメリカ合衆国国民としてのアイデンティティでした。アメリカ合衆国は移民の国であり、民族と宗教のモザイク国家でたから、民族や宗教をアイデンティティとすることはできません。そのため、アメリカ合衆国では、建国の精神である基本的人権・自由・民主主義を守ることがアイデンティティとなり、今日でもアメリカ合衆国は自由と民主主義を守るためと称して、外国に対する干渉を行っている。

日本でも、1868年の明治維新をきっかけに国民国家が形成されていきました。明治政府は、中央集権化を進めるとともに、明治維新の際に発布された「五箇条の誓文」に「広ク会議ヲ興シ、万機公論ニ決スベシ」とあるように、一定の民主化を進めていきました。それは、民主主義にはほど遠いものではありましたが、やがて大日本帝国憲法も制定され、国民国家の体裁を整えていきました。明治政府は、日本のアイデンティティとして天皇制を打ち出し、天皇の神格化が進められていきましたが、それは第二次世界大戦における軍部の侵略政策に利用されることになります。また、明治政府は、江戸で話されていた方言を公用語とし、これに基づいて公教育を進めていきました。その結果、方言や地方文化が衰退し、日本語と日本文化の画一化が進行していきました。このことは、国民国家が形成されるところでは、どこでも発生する問題で、むしろ今日では方言や地方文化の復権が主張されています。

国民国家の形成の象徴となった人々

イタリアのカヴール ドイツのビスマルク

国民国家の形成の象徴となった人々

イタリアのカヴール ドイツのビスマルク

アルザス・ロレーヌ地方は、石炭・鉄鋼の産地であるとともに、ドイツとフランスの国境地帯にあったため、しばしば両国の争奪の的となりました。両地方は1648年のウェストファリア条約でフランス領となりますが、フランス・プロイセン戦争でフランスが敗北して、1871年にドイツ領となります。しかし第一次世界大戦後のヴェルサイユ条約で再びフランス領になり、第二次世界大戦中にドイツが占領した後、戦後フランス領となって現在に至っています。そして、ドーデ『最後の授業』は、1871年にドイツ領になった時のアルザスを舞台にした物語です。

主人公のフランツ少年は、いつものように朝寝坊して、大急ぎで学校に向かった。ところが教室はいつになく静かで、厳しいアメル先生も遅刻をとがめず、着席を促した。しかも教室の後ろには村長をはじめ地元の大人たちが沈痛な面持ちで座っていた。やがて先生が語り始める。 「皆さん、私が授業をするのはこれが最後です。アルザスとロレーヌの学校では、ドイツ語しか教えてはいけないという命令が、ベルリンから来ました……今日はフランス語の最後の授業です。」そして最後に先生は、「世界中で一番美しい、一番はっきりとした、一番力強い言葉」であるフランス語を決して忘れてはいけない、何故なら「ある民族が奴隸となっても、その国語を保っている限り、その牢獄の鍵を握っているようなものだから」と説き、黒板に大きな字で力強く「フランス万歳!」と書いて、「最後の授業」は終つたのである。

この物語は、1871年から73年までフランスの雑誌で掲載されました。当時フランス人はドイツに対する復讐心に燃えており、フランスでも「ネイション」は「民族」と同じ意味になりつつありました。この小説は、そうした当時のフランス人の意識を代弁したものであり、同時に祖国愛や国語への誇りを示したものとして、多くの人々に読まれ、かつては日本の教科書にも掲載されていました。この小説は、歴史的事実を考慮に入れなければ、それなりに感動的で示唆に富む小説なのですが、問題は歴史的事実に反していることにあります。

アルザス地方では、もともとドイツ語の方言であるアルザス語が話されており、当時の学校でフランス語が用いられていたとは、考えにくいのです。つまりドーデは、事実を歪曲したのです。さらに、主人公のフランツは、成人した後フランス各地を旅し、各地でほとんど理解できない方言が話されていることを知ります。そして主人公は、フランス語が全国に普及しておらず、フランスがまだ文明化されていないことを、嘆くのです。

ここに当時のナショナリズムを見ることができます。当時、ヨーロッパを中心に各地で、ネイションと民族が結びついた国民国家が形成されつつあり、方言は野蛮な言葉と考えられ、共通語が学校で教えられるようになりました。つまりそれは、方言と地方文化の消滅であり、言語と文化の画一化の時代が始まりつつあったということです。この小説は、そうした時代背景のもとに書かれたのです。

なお、ドイツはアルザスの支配に際しては、アルザスの自治を認めるとともに、ドイツ語を強制することはありませんでした。そして、第一次世界大戦後にアルザスを取り戻したフランスは、この地域でフランス語を強制したのです。

≪映画≫

マリ・アントワネット

2006年 アメリカ・フランス・日本

マリ・アントワネットは、オーストリア・ハプスブルク家の専制君主マリアテレジアの娘で、フランス・ブルボン家の皇太子(後のルイ16世)に嫁ぎました。それは、長年対立してきたオーストリアとフランスの友好の証として行われた政略結婚で、彼女は当時14歳でした。映画にはストーリーらしいものはなく、ただ彼女の日常生活が描かれているだけです。興味深く見ることができた場面の一つは、ウィーンにある質実剛健なシェーンブルン宮殿と、フランスの絢爛豪華なヴェルサイユ宮殿との対比です。また、マリアントワネットは、ハプスブルク家のお姫様であろうと、ブルボン家のお后であろうと、14歳の普通の少女であることに変わりはありません。普通の少女と絢爛たる宮殿とのミス・マッチが大変興味深く、多分この映画のテーマもそこにあるのではないかと思います。

この映画の最後の場面は、フランス革命勃発後、彼女が何も分からずにパリに戻る場面でした。そして、ここから彼女の激動の人生が始まります。

ルートヴィヒ

1972年 イタリア・フランス・西ドイツ

バイエルン国王ルートヴィヒ2世を描いた映画で、実に237分という長編です。バイエルンというのは日本ではドイツの一地方と考えられがちですが、1871年にドイツに併合されるまで、長い間独立した王国で、今でも自立性の強い地域です。ルードヴィヒ2世は、19世紀の後半に、このバイエルン王国の国王だった人物で、晩年精神的に異常をきたしたことから「狂王」とも呼ばれている人物です。

彼は政治にはほとんど関心がなく、「ニーベルンゲンの指輪」で有名な作曲家ワグナーを保護したり、現在ロマンチック街道の終点として観光地となっている

ノイシュヴァンシュタイン城を建築するなど、芸術に強い関心があったようです。

この映画は最後まで何を描こうとしているのかよく分からず、ただノイシュヴァンシュタイン城が映し出されるのを期待して観ていたのですが、ほとんど映し出されることなく、237分間苦痛に耐えただけで終わりました。ただ、バイエルンという独自の文化と政治をもった地域が、この時代に一つの国民国家に統合されていったこと、その時の国王が「狂王」であったことは、何かを暗示しているように思われます。

ウェールズの山

ウェールズの山 1995年 イギリス

この映画の原題は「丘を登り山を下りたイングランド人」という、とんでもなく長いものです。この映画を理解するには、前提となる知識が必要です。

ウェールズは、前に「ブレイブ・ハート」で述べたスコットランドと同様に、イングランドとは異なる独自の世界を形成しています。ウェールズは、中世にはイングランドに併合され、政治的には無力となりましたが、決してイングランド化されることなく、今日まで独自の世界を維持しています。これが前提となる知識です。

さて、物語の舞台はイングランドとの境に近い、ウェールズの小さな村です。その村には小さな山があり、それはかつてイングランド軍の侵入を阻止するのに役立った山で、この村の人々はこの山を大変誇りにしていました。ところがこの村にイングランドから測量技師がやってきて、山を測量したのですが、その結果大変なことが分かりました。つまり、この山を「山」として地図に記載するには基準値に6メートル足りないということです。このままでは自慢の山が「丘」になってしまうわけです。そこで村人たちが結束し、連日バケツや荷車を使って山の頂上に土を盛り、6メートルだけ高くしたのです。

われわれから見れば、「山」であろうと「丘」であろうと関係ないように思われますが、村の人々にとって自慢の「山」が「丘」になってしまうことは許されないことだったのです。これが郷土への誇り、あるいは郷土愛、あるいは郷土のアイデンティティというものなのでしょう。国民国家の時代に、それぞれの地域の独自性が失われていく中で、エスニシティというものを考えさせられる映画でした。

屋根の上のバイオリン弾き

1964年 アメリカ

これは、ブロードウェイで空前のロングランを記録したミュージカルを映画化したものです。舞台は、19世紀終りのウクライナの貧しくて小さな村で、そこにはユダヤ人が住んでいました。中世以来、西欧で迫害された多くのユダヤ人が、土地を求めて東欧に移住してきていたのです。村の人々は一生懸命伝統と平和を守って暮らしていました。仕事に精を出し、恋をし、歌を歌い、またある家の屋根の上では、いつもバイオリン弾きがバイオリンを弾いていました。屋根の上で不安定な姿勢でバイオリンを弾く姿は、いつも不安定な状態に置かれているユダヤ人の姿を象徴しています。

しかし、19世紀末は国民国家の発展に伴い、ユダヤ人などの少数者が排除されていった時代でした。特にロシア支配下の東欧では、ユダヤ人に対する迫害が強まっていきます。これをポグロムといいます。結局、村の人々は政府から退去命令を受け、やむなく家財道具を積んで次々と村からさっていきます。そうした中で、彼らの背後にはバイオリンの悲しげな曲が流れ続けます。

一つの民族による一つの国家という国民国家は、異質な分子を排除する方向に向かいます。特にヨーロッパではユダヤ人やロマに対する迫害が強まり、やがてナチス・ドイツによる大迫害へと向かっていきます。20世紀には国民国家は全世界に波及し、世界中で「少数者」は排除され、強力な国家のもとに地域的な言語・習俗・文化は画一化されていきます。また、「民族」の名のもとに戦争も行われました。しかし一方では、「ウェールズの山」で見られるように、郷土への愛着を持ち続ける人々もたくさんいたのです。

ゾラの生涯

ゾラの生涯 1937年 アメリカ

ゾラは、19世紀のフランスの代表的な作家です。若い頃は、貧乏に耐えながら、ひたすら真実を追い求めて小説を書いていたのですが、やがて彼の小説は認められ、富も、名声も、社会的地位も確立しました。ところが、19世紀末に起こったドレフュス事件をきっかけに、ゾラはすべてを棄てて、不正と戦い始めます。

ドレフュス事件とは、ユダヤ人将校ドレフュスがスパイ容疑で逮捕され、有罪判決を受けた事件で、ここでも少数民族問題が焦点となりました。やがてドレフュスが無罪であることが明白となりますが、王政や帝政の復活を願う保守的な人々は、ドレフュスを有罪のまま押し通そうとしました。したがってそれは、少数民族問題であると同時に、フランスの民主主義の問題でもありました。ゾラは、富も名声も棄ててドレフュス擁護の運動を続け、イギリスに亡命することを余儀無くされます。しかし、フランスの政治情勢が変わると、ドレフュスは釈放され、ゾラも帰国を許されますが、その後まもなく書斎でガス中毒で死亡します。まさにゾラは信念に生きた作家でした。

このように、国民国家の発展の中で、世界中いたるところで少数民族問題が発生するようになり、さらに20世紀は、少数民族にとって受難の時代となるのです。

グローリー

1989年 アメリカ

南北戦争で奴隷解放のために戦った黒人部隊の物語です。黒人が真のアメリカ人となるには、まだ相当の時間を必要としますが、この事件はその第一歩となったといえるでしょう。

0 件のコメント:

コメントを投稿